Il n’y a rien de plus gratifiant pour un pays que de voir un de ses citoyens reconnu et honoré hors de ses frontières, et tout particulièrement en Occident. La célébrité acquise par «l’enfant du pays» est non seulement la marque apparente d’un indéniable succès personnel, mais aussi le gage d’une inévitable retombée médiatique pour tout le pays. Les médias nationaux s’en donnent à cœur joie dans des rubriques et des émissions spécialement conçues à cet effet, histoire de conjurer la morosité ambiante, de faire bomber le torse à toute une nation et de donner des rémiges à une jeunesse dont les ailes sont restées à l’état embryonnaire.

Il n’y a rien de plus gratifiant pour un pays que de voir un de ses citoyens reconnu et honoré hors de ses frontières, et tout particulièrement en Occident. La célébrité acquise par «l’enfant du pays» est non seulement la marque apparente d’un indéniable succès personnel, mais aussi le gage d’une inévitable retombée médiatique pour tout le pays. Les médias nationaux s’en donnent à cœur joie dans des rubriques et des émissions spécialement conçues à cet effet, histoire de conjurer la morosité ambiante, de faire bomber le torse à toute une nation et de donner des rémiges à une jeunesse dont les ailes sont restées à l’état embryonnaire.

Dans le domaine de la littérature, la dernière décennie a vu l’émergence d’un certain nombre d’auteurs «bien de chez nous» dont les œuvres, encensées par les critiques occidentaux, ornent les devantures et les présentoirs des librairies européennes et nord-américaines. Il y a certainement matière à réjouissance tant, par les temps qui courent, la réussite des Maghrébins en terre d’Occident est devenue un parcours du combattant et que l’ascenseur social est maintenu bloqué au quatrième sous-sol. D’autant plus que le succès dans la sphère culturelle est considéré comme encore plus ardu et, ainsi, plus significatif que bien d’autres domaines.

L’autocritique

Cependant, en y regardant de plus près, tous ces best-sellers ont un facteur commun : ils consistent en une forme d’autocritique religieuse, culturelle ou historique. Construits autour d’une sorte de rejet d’une partie de soi ou d’une prise de position caressant dans le sens du poil la susceptibilité d’une intelligentsia omnipotente dans le milieu de l’édition d’outre-mer, ces ouvrages sont portés aux nues, plus pour les sujets traités que pour la verve littéraire de leurs auteurs.

Loin de nous l’idée d’émettre un quelconque avis sur la valeur littéraire de leurs œuvres, n’étant pas, nous-mêmes, professionnels de la litote et de l’anaphore. Cependant, il est quand même surprenant de voir cette constante derrière tout succès de librairie de nos compatriotes.

Pour illustrer notre propos, il convient de citer quelques exemples qu’il est judicieux de regrouper en deux catégories. Tout d’abord, il y a une écriture typiquement féminine, qui, dans le sillage de la décennie noire et du 11 septembre 2001, s’en prend systématiquement à l’islam et à la condition des femmes. Généralement centrés autour d’une histoire personnelle supposément authentique, ces ouvrages ont le défaut de suggérer une généralisation du propos. Si on se fie à leurs titres cinglants et racoleurs, les femmes de chez nous sont voilées, violées, maltraitées, mariées de force et opprimées par l’islam ou une culture ancestrale rétrograde.

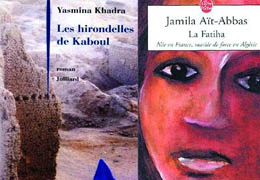

En voici quelques exemples : le Voile de la peur (Assia Shariff), Dans l’enfer des tournantes (Samira Bellil), la Fatiha : née en France, mariée de force en Algérie (Jamila Aït-Abbas) et Ma vie à contre-Coran (Djemila Benhabib).

Ce phénomène de livres féminins à large couverture médiatique n’est pas l’apanage exclusif des femmes de notre pays mais s’inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui n’a épargné quasiment aucun pays musulman. Les histoires racontées ont aussi fait les beaux jours d’émissions télévisées à grande audience dont se délectent des téléspectateurs occidentaux friands d’exotisme et de contes d’horreur venant de contrées baignant dans «l’obscurantisme».

Certes, il ne faut pas nier que la condition de la femme dans nos pays n’est pas idéale et qu’il y a de sérieux progrès à accomplir, mais de là à ne focaliser que sur les cas problématiques et à jeter le discrédit sur tous les musulmans, le propos n’est plus crédible. Est-il possible qu’une femme musulmane bien dans sa peau soit l’héroïne d’un roman se vendant comme des petits pains dans les librairies de Paris, de Londres ou de Montréal ? Est-il possible que l’image positive d’une musulmane, universitaire, médecin, ingénieur ou femme au foyer, participant de manière active à sa société, produise un best-seller ? Permettez-nous d’en douter.

La seconde catégorie d’auteurs (surtout masculins) est, du point de vue littéraire, certainement beaucoup plus intéressante que la première. Composée de romanciers qualifiés de talentueux par les critiques littéraires de France et de Navarre, elle jouit d’un statut enviable dans le monde de l’édition d’outre-mer.

Prenons le cas du plus emblématique d’entre eux, Yasmina Khadra, et intéressons-nous à quelques-uns de ses succès. Ce romancier, dont nous avons eu le plaisir de lire bon nombre de ses œuvres, diversifie son champ d’investigation. Dans les Hirondelles de Kaboul (2002), il critique (comme ses consœurs citées auparavant) l’exécrable condition féminine dans un pays musulman dominé par le machisme et l’intégrisme. Cette histoire ressemble en bien des points à la «littérature» dont il a été question précédemment, à la différence près qu’elle semble être de la pure fiction. Dans l’Attentat, il change de registre et s’attaque au problème palestinien.

Mais au lieu de traiter de la destruction systématique du peuple palestinien, de la Naqba, de la spoliation et de la judaïsation illégale de leur terre, il s’évertue à mettre en scène une kamikaze palestinienne, épouse d’un médecin arabe très bien intégré et dont les meilleurs amis sont des Israéliens juifs. Le roman fait le lien entre la kamikaze et les réseaux islamistes. Aurait-il pu mettre en scène une pauvre mère qui a perdu la moitié de sa famille sous les bombardements israéliens et dont l’autre moitié pourrit en prison ? Nous vous laissons le soin de répondre à cette question. En ce qui nous concerne, nous comprenons pourquoi, sur le site officiel de M. Khadra, figure Israël comme un des pays où ses romans sont traduits.

Dans Ce que le jour doit à la nuit, il idéalise la relation colonisateur-colonisé, passant sous silence la misère et l’obscurantisme dans lesquels les populations autochtones algériennes ont été maintenues, non pas par l’islam, mais par le colonialisme français. Certains l’ont même accusé d’avoir écrit ce roman pour plaire aux nostalgiques de l’Algérie française. N’a-t-il pas déclaré au journal la Croix : «Pour moi, cela ne fait aucun doute : l’Algérie, qui est mon pays, est aussi le pays des pieds-noirs. Chaque pied-noir, pour moi, est un Algérien, et je ne dirai jamais le contraire. Nous restent en mémoire, Français et Algériens, ces amitiés déchirées, ces voisinages dépeuplés […].» La récente mascarade de la Caravane de Camus confirme aussi cette vision idyllique et probablement intéressée qu’a notre auteur de la colonisation française en Algérie.

Mais alors comment se fait-il qu’il n’ait pas échafaudé une histoire d’amour entre un Palestinien et une belle fille de colon juif ashkénaze si la colonisation était si bénéfique que ça au lieu de faire exploser la malheureuse musulmane dans l’Attentat ?

Lecture tronquée

Pour comprendre la colonisation, nous lui suggérons de lire Portrait d’un colonisé d’Albert Memmi. A propos des colonisés, Jean-Paul Sartre écrit dans la préface de ce livre : «Maintenus par un système oppressif au niveau de la bête, on ne leur donne aucun droit, même pas celui de vivre, et leur condition empire chaque jour : quand un peuple n’a d’autre ressource que de choisir le genre de mort, quand il n’a reçu de ses oppresseurs qu’un seul cadeau, le désespoir, qu’est-ce qui lui reste à perdre ?» Cela valait, jadis, pour les Algériens et cela vaut aujourd’hui pour les Palestiniens.

Décidément, la guerre d’Algérie continue d’inspirer nos auteurs mais pas du tout dans le sens de la vénération du sacrifice suprême pour la patrie et des récits épiques de nos braves maquisards. Non, il s’agit plutôt de la mise en évidence de «bavures» et de comportements répréhensibles (vrais ou fictifs)

qui montrent un autre visage de l’histoire «immaculée» de l’Armée de libération nationale (ALN). Le premier exemple est celui du roman le Village de l’Allemand de Boualem Sansal qui traite d’un Allemand converti à l’islam et réfugié en Algérie après la Seconde Guerre mondiale. Marié à une Algérienne, ce personnage était un bourreau nazi qui a mis ses compétences au service de l’ALN. Qualifiée d’authentique par l’auteur, cette théorie a été battue en brèche par de nombreuses personnes dont Mohamed Bouhamidi. Mais qu’elle soit vraie ou non importe peu. Ce qui compte c’est cette relation entre le nazisme, l’ALN, l’islamisme et les banlieues françaises. Ce mélange explosif représente un grimoire qui fait mousser les ventes. Nous ne vous apprendrions rien si nous vous disons que plusieurs pays ont acquis les droits de traduction de ce roman, dont Israël.

Le prix du succès

Le second exemple est le Rapt d’Anouar Benmalek, roman qui déterre l’histoire du massacre de Melouza perpétré par l’ALN sur des populations civiles algériennes pendant la guerre de libération. Il va sans dire qu’il est important de se pencher sur notre histoire afin d’en analyser aussi bien les faits d’armes que les exactions.

Cacher honteusement des pans de notre histoire pour protéger la mémoire de certains n’est ni constructif ni éthique. Mais vous conviendrez qu’il est quand même étonnant de voir le succès époustouflant de cette histoire, alors que le film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb a subi les foudres de nombreuses personnalités politiques françaises avant même qu’elles ne le voient. La raison ? Ce film aborde le massacre d’Algériens par l’armée française, le 8 mai 1945 à Sétif. Reprochant son contenu «anti-français», des députés UMP ont même demandé son retrait du Festival de Cannes en menaçant de perturber la projection du film.

Comment peut-on accuser un film de «falsifier l’histoire» lorsqu’il s’agit du massacre d’Algériens par des Français et qualifier de chef-d’œuvre un roman qui relate le massacre d’Algériens par des Algériens ? N’y a-t-il pas là une conception biaisée de la liberté de création et d’expression ?

Anouar Benmalek étant de passage à Montréal il y a quelques mois, nous lui avons posé la question suivante : «Si Mouloud Feraoun vivait actuellement, lui serait-il possible de publier, outre-mer, son roman le Fils du pauvre ?» Il a évité la question en arguant que tout auteur a le droit de choisir les sujets qui l’intéressent. Mais la réponse est certainement non car le sujet d’un roman, pour les auteurs «bien de chez nous», est, ces temps-ci, beaucoup plus important que leur style. C’est de lui que dépendent le succès et la renommée.

*Ahmed Bensaada est docteur en physique

Source: LA TRIBUNE - Edition du 10 juin 2010